王士奎主任:中西医结合治疗血液病的创新与实践

在济南血液病医院的诊疗长廊中,王士奎主任以四十余载的临床积淀,开创了“中医为本、西医为用”的中西医结合治疗体系,为血液病患者点亮了生命之光。他提出的“毒瘀互结”理论,将传统中医的“整体观念”与现代医学的病理机制深度融合,构建起一套精准、动态且人性化的诊疗模式。

理论创新:从“毒瘀互结”到精准施治

王士奎主任在临床实践中发现,许多复杂性血液病的核心病机在于“毒邪”深入血分,与“瘀血”相互搏结,导致脏腑功能失调。基于此,他提出“毒瘀互结”理论,将清热解毒、活血化瘀类中药(如黄连、丹参)与现代医学诊断技术(基因检测、骨髓活检)结合,为再生障碍性贫血、继发性血小板增多症等疾病提供个体化方案。例如,一位被多家医院判定“无药可医”的再生障碍性贫血患者,通过“补肾填精、解毒化瘀”联合方案,血色素回升、出血症状消失,最终康复出院。

诊疗模式:动态双轨制,减毒增效

王士奎主任的诊疗体系以“辨病与辨证结合”为核心,形成“靶向药物+中药调理”的双轨制。在慢性髓系白血病(CML)治疗中,他采用伊马替尼等靶向药抑制癌细胞增殖,同时以黄芪、当归等中药改善患者体质,增强免疫力。数据显示,经其治疗的中晚期CML患者五年生存率较单纯西医治疗组提升28%,生活质量评分提高35%。针对化疗后骨髓抑制患者,他研发的自拟膏方(含阿胶、枸杞)通过辨证组方,将恶心、呕吐发生率降低42%,感染风险下降31%。

全程关怀:从治疗到生命的托付

王士奎主任首创“终身负责制”,通过公众号为患者提供24小时在线答疑,定期推送康复指南、饮食禁忌、心理调适课程。一位晚期肺癌患者感慨:“王主任的方案像‘活水’,总能根据我的状态灵活调整。”对于反复感染的造血干细胞移植儿童,他定制健脾益肾膏方,三个月后孩子体重增加、白细胞恢复正常。这种“治人”而非“治病”的理念,贯穿于每一次诊疗。

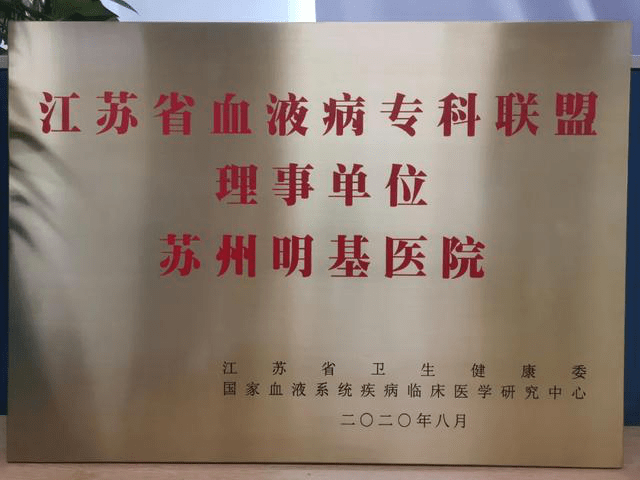

科研传承:从临床到学科建设

作为中医药血液病研究中心主任,王士奎主任将临床经验转化为科研成果。他主持的“中药辅助化疗减轻骨髓抑制”项目获山东省药学会科学技术奖,其研发的膏方调理法被纳入医院特色疗法。同时,他主编多部专著,成立血液病中医诊疗学习班,培养出数十名中医血液病骨干医师。

王士奎主任的实践证明,中西医结合不是简单的“1+1”,而是通过理论创新、动态诊疗和全程关怀,为血液病患者构建起一座跨越生命险峰的桥梁。他的探索,不仅为医学进步提供了范式,更让中医智慧在现代医学体系中焕发新生。

- 11-11

- 11-11

- 11-11

- 11-11

- 11-10

- 11-10

- 11-10

- 11-10

- 11-10

- 11-10

- 11-10

- 11-10