2025世界卒中日 | 佐力药业提醒尽早识别,立刻就医

2025年10月29日,第20个“世界卒中日”如期而至。“尽早识别,立刻就医”的主题早已深入人心:抢住黄金急救期,是阻断卒中危害的第一步。但对千万卒中患者而言,急救成功不是终点,肢体功能要恢复、情绪状态要疏导、认知记忆要守护,这场 “康复持久战”,才是决定未来生活质量的关键。

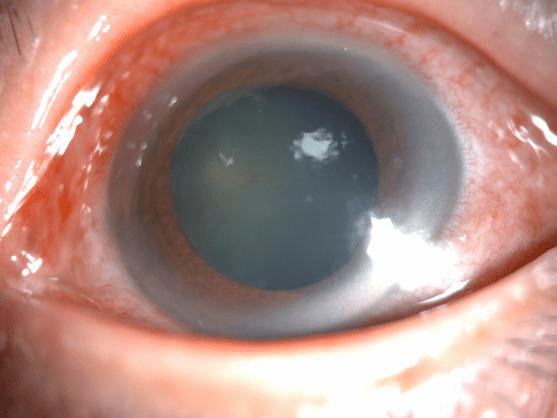

什么是卒中?卒中,也就是我们常说的“中风”,作为急性脑血管疾病的“头号杀手”,其致病根源主要分两类:一是脑部血管突然破裂引发的出血性卒中,二是血管阻塞导致血液断供的缺血性卒中,两种情况都会迅速造成脑组织损伤。

《中国脑卒中防治报告(2023)》的数据触目惊心:我国40岁及以上人群脑卒中患者人数已达1242万,且发病年龄正不断下沉。更令人揪心的是,每10秒就有1人新发或复发卒中,每28秒就有1条生命因卒中凋零;卒中患者中,约2/3会留下不同程度的后遗症。

这不仅让患者承受着肢体功能受限的痛苦,更要面对生活无法自理的挫败感、尊严受损的失落感等沉重精神压力;病患家庭也随之背负起巨大的照护重担与经济压力。

01快速识别卒中症状:时间就是生命卒中救治的关键在于“快”字当头,最佳的黄金抢救时间是 3 小时内,4 个半小时是卒中的有效抢救极限。为让公众轻松掌握卒中识别方法,中国卒中学会特别推荐“BEFAST”与“中风120”两大实用口诀:

特别提醒!无论是缺血性卒中还是出血性卒中,时间就是生命,尽早识别,立即就医。发病后务必第一时间拨打120,严格听从120调度人员的专业建议,前往最近的具有卒中急救能力的医院接受规范救治,切勿自行判断或延误。

02关注卒中后抑郁:别让“坏情绪” 成为康复 “拦路虎”卒后抑郁是卒中患者常见的并发症之一,指患者在卒中发病后出现的以情绪低落为核心特征的心理障碍。它并非简单的“心情不好”,而是与卒中导致的脑组织损伤、神经递质失衡以及患者对疾病的心理应激反应密切相关。

临床研究表明,30%-50%的卒中患者在发病后会出现抑郁症状,这不仅会极大削弱患者的康复积极性,延缓神经功能恢复进程;还严重影响患者的情绪,显著降低生活质量。

先学会识别:这些信号要警惕

01情绪低落:持续感到心情压抑、沮丧,对以往感兴趣的事物失去热情,甚至觉得生活毫无意义

02睡眠障碍:入睡困难、早醒(比平时早醒2小时以上)或睡眠浅、易醒,醒后难以再次入睡

03食欲与体重变化:食欲明显减退或增加,导致体重在短期内出现明显下降或上升

04精力下降:感到浑身乏力、疲倦、精力不足,即使没有进行体力活动也容易累

05认知症状:注意力不集中、记忆力下降,做事难以专注,对事物的判断能力也可能受到影响

06消极观念:出现自责、自罪感,认为自己是家庭的负担,严重时可能产生自杀的念头或行为

再做好应对:三招帮患者走出 “情绪低谷”

01药物治疗:

在医生指导下,可选择安全性高、与卒中药物相互作用小的药物。比如具有补肾健脑、养心安神功效的乌灵胶囊,能改善卒中后常见的失眠、健忘、情绪低落,帮患者先稳住“身心基础”。

02心理干预:

常用认知行为疗法,通过帮助患者识别和调整负面认知,建立积极的思维模式;同时可结合支持性心理治疗,给予患者情感上的理解与鼓励,增强其康复信心。此外,参与卒中患者互助小组,与有相似经历的人交流,也能有效缓解孤独感和焦虑情绪。

03家庭与社会支持:家属应多陪伴患者,耐心倾听其感受,避免指责或忽视;协助患者制定合理的康复计划,鼓励其坚持训练,及时肯定每一点进步;为患者创造轻松愉快的生活环境,帮助其重新融入家庭和社会。

03维护卒中后认知功能:给大脑“充充电”,留住生活记忆

“我刚把水壶放哪了?”、“今天星期几来着?” 卒中后,不少患者会出现记忆力下降、注意力不集中的问题,严重时甚至认不出家人,这是卒中损伤大脑认知区域的表现,若不及时干预,可能影响康复进程,甚至增加再次卒中的风险。

认知下降的信号别当成“老糊涂”记忆层面:记不住近期的事(比如刚吃过的饭),但能想起几十年前的事;

执行层面:做饭时忘了放调料,出门后找不到回家的路;

沟通层面:说话时“词不达意”,比如想找 “筷子” 却说成 “那个夹菜的东西”。

简单易操作的“健脑小方法”

日常“脑力小游戏”:读报纸(选短新闻,读完让患者复述大意)、记“家庭琐事”(比如 “今天买了苹果、白菜”);

规律生活“帮记忆”:把吃药、吃饭、散步的时间固定下来,比如“早上 7 点吃药、晚上 6 点散步”,形成习惯后,大脑不用费力记忆,也能减少 “忘事” 焦虑;

多让大脑“动起来”:别因为患者“忘事” 就什么都替他做。让他自己整理衣服、帮忙摆碗筷,哪怕慢一点也没关系 —— 这些简单的日常活动,都是在给大脑 “做锻炼”。

04助力卒中后康复:肢体、情绪、认知“一个都不能少”卒中从不是“人生的终点”。急救期抢时间,康复期有耐心。在系统性的康复过程中,肢体功能的恢复是重建生活能力的基础,而情绪与认知功能的协同康复,则是决定患者生活质量和康复上限的关键。

肢体康复:奠定生活的物理基础肢体康复是看得见的“攻坚战”,通过物理治疗、作业治疗等科学训练,帮助患者重获坐、站、行等基本活动能力,以及穿衣、进食等日常生活技巧。这是康复的第一步,为后续所有努力提供身体上的可能。

情绪管理:为康复注入内在驱动力卒中后抑郁会直接“偷走”患者的康复意愿与能量,它并非性格缺陷,而是需要严肃对待的医学问题。

精准识别是第一步:家属和患者自身都应警惕持续的情绪低落、兴趣丧失、睡眠食欲改变等信号。为方便随时监测,可使用专业的筛查量表,帮助客观评估状态,实现“早发现、早应对”,避免小情绪拖成大问题。

系统干预是核心:在医生指导下,可采用药物(如能改善失眠与情绪低落的乌灵胶囊)稳定身心基础,并结合认知行为疗法、家属支持与患者互助小组,多管齐下,帮助患者走出情绪低谷,重燃康复信心。

认知守护:保住生活的秩序与联结认知障碍直接影响患者执行康复指令、管理日常生活和与人交流的能力,却最易被忽视。

早期干预防退化:一旦出现记不住事、执行功能混乱或词不达意等情况,应立即将认知康复提上日程。同样也可使用专业的筛查量表,对状态进行评估。

生活化训练最有效:鼓励患者读报复述、参与制定购物计划、管理每日服药,这些日常任务本身就是最佳的“健脑操”。同样,规律的认知筛查也能帮助动态追踪认知变化,为调整康复方案提供依据。

三者相辅相成,缺一不可:稳定的情绪是患者坚持枯燥的肢体和认知训练的内在动力;清晰的认知能力是理解和执行各项康复计划的前提;而肢体功能的每一点进步,又会反哺情绪与信心。

因此,一个完整的康复方案,必须将肢体、情绪与认知视为一个整体,在医生的指导下,用合适的药物进行治疗,用科学的筛查工具保驾护航,用温暖的陪伴给予支持,才能真正帮每一位卒中患者找回生活的底气与希望。

人类疾病已进入心身疾病时代。世界卫生组织(WHO)对“健康”的定义,不仅仅是没有疾病,而是始终强调人的精神完好和良好的社会适应。

WHO提出的“生物—心理—社会”新医学模式,就是引导大家对疾病的治疗应该走出“就病论病,就病治病”的方式,对心身共病的心身疾病,在重视患者身体疾病治疗的同时,应关注患者的心理,把“治病”转变为“治人”。

- 11-03

- 11-03

- 11-02

- 11-02

- 11-02

- 11-02

- 11-02

- 11-02

- 11-02