陪诊师如何成为现代家庭的“临时家人”

过去,在很多人的理解中,陪诊师是“医托”、是“黄牛”。这种误区在今天虽然依然存在,但转变已经在慢慢发生。

当一位90岁高龄的老人因膝关节疼痛辗转多家医院未果,却在一次陪诊服务后感慨“从未有过如此好的就医体验”,这背后不仅是流程优化,更是一份被看见、被理解的情感需求。在医疗资源紧张、家庭结构变化的当下,陪诊师正悄然成为许多家庭的“临时家人”,用专业与温度重新连接起医患之间的信任桥梁。

不止于陪伴,更是精准匹配与情感支持

流动时代,家庭成员“一北一南”“一城一乡”成为常态。当父母在老城患病,子女却在外地打拼时,专业的陪诊服务便成了维系亲情与保障健康的现实解决方案,其内核也已从单纯的事务性协助,拓展为融合专业规划与情绪支持的综合服务。

天机陪诊的小程序上陈列着五种陪诊服务:从普通陪诊、出入院陪诊的基础服务,到注重病患隐私的私密陪诊,再到升级后的高端陪诊、个性化陪诊,但无论哪种服务,其内核都被创始人苏江概括为“就医规划”。

“网上能查到哪家医院好,但哪个专科、哪位教授最适合你的具体病情、经济状况和治疗期望?这是信息差,也是我们的价值所在。”天机陪诊总经理苏江,这位在医疗行业深耕了21年的老兵表示,天机陪诊的服务对象主要是中大型疾病患者,核心工作是给患者提供就医建议,避免不必要的专家号浪费,也避免因信息不对称导致的误诊或延误。

尤其对于跨省市就医、老年病患和慢性病患者群体,陪诊师不仅提供路径导航,更提供心理上的安定感。

天机陪诊实行严格的每周考核培训制度

是救命的及时雨,也是省心的规划师

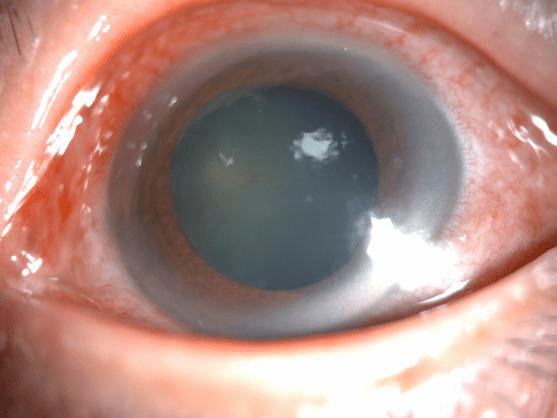

天机陪诊的陪诊师分享了一个令人印象深刻的案例:作为家庭独生女的某公职人员,上有七十多岁的母亲,且有多年糖尿病史,下有五六岁的女儿。某天母亲深夜高烧呕吐,虽次日稍好转,陪诊师仍强烈建议立即送医。“客户起初犹豫,因工作抽不开身,母亲也表示想在家休息,”陪诊师回忆,“但我判断老人情况不容拖延,坚持陪同急诊。”

结果在去医院的路上,老人状况急转直下,到院后直接送入ICU。“幸好及时送医,不然后果难料。”陪诊师说,“那一刻我觉得,我们不只是陪诊,更是家庭的‘守护者’。”这样的案例并非孤例,尤其在典型的“421”型家庭结构中,独生子女面对多位老人与孩子的照护压力,陪诊服务成为实际而温暖的支持。

陪诊师陪同患者就医

除了危急时刻的介入,陪诊服务更多体现在日常的关照与细节中。

以苏江分享的来自潮汕地区的患者为例,传统模式下,患者从家乡远道来到广州的大医院,专家很可能要求其在本地重做核磁共振等检查。但大医院的检查排期长,患者面临“回家等待再赶来”或“住酒店空等”的两难境地,成本高昂。

天机陪诊的介入改变了这一流程。他们会提前与目标医生沟通,确认患者所在地的哪家三甲医院的检查结果是被认可的。患者在当地完成检查后,线上传送报告,天机团队提前交给医生进行初步诊断。当患者本人抵达广州时,可直接进入面诊和治疗方案讨论环节。这一规划,为患者节省了至少数天的时间和数千元的额外开销。

专业的陪诊服务,其价值远不止于事务性协助。正如天机陪诊一位从业多年的陪诊员所言,她包里永远备有纸巾,“服务细节和医疗流程一样重要”——这是一种基于共情的人文关怀。对于许多独居、高龄或异地就医的患者而言,陪诊师在陌生的医院环境中提供了宝贵的情绪支持和安全感。这种“有温度的连接”,在社会支持体系面临重构的今天,显得尤为珍贵。

不仅懂病,更要懂人

支撑起一整套复杂陪诊流程的,是一支高度专业化的团队。

天机陪诊的陪诊师均拥有医学、药学或医疗器械专业背景,并经历过医药配送、手术跟台等一线实践。团队内部实行严格的“传帮带”和每周培训考核制度,确保医生口中的专业术语能被准确“翻译”成患者能理解的白话,患者痛楚与症状也能被清晰传达。

简而言之,陪诊师不仅懂病,更要懂人。

这份“懂”,不仅缓解了患者的焦虑,也减轻了医生的负担。“一个专业的人面对一个不专业的人,在固定时间内交代清楚病情和治疗方案是有难度的。我们作为中间的桥梁,让医患沟通变得高效、省时。”这种为医患双方创造价值的模式,构成了天机陪诊最深的护城河。

在天机陪诊的实践中,陪诊师已超越了一个简单的服务岗位,成为了一个整合资源、优化流程、提升体验的关键节点,并非取代亲情,而是补位那些因现实原因无法陪伴的空白。

在冰冷的医院走廊里,他们或许会是许多家庭彷徨时刻里最及时亮起的那盏灯。

- 11-03

- 11-03

- 11-02

- 11-02

- 11-02

- 11-02

- 11-02

- 11-02

- 11-02